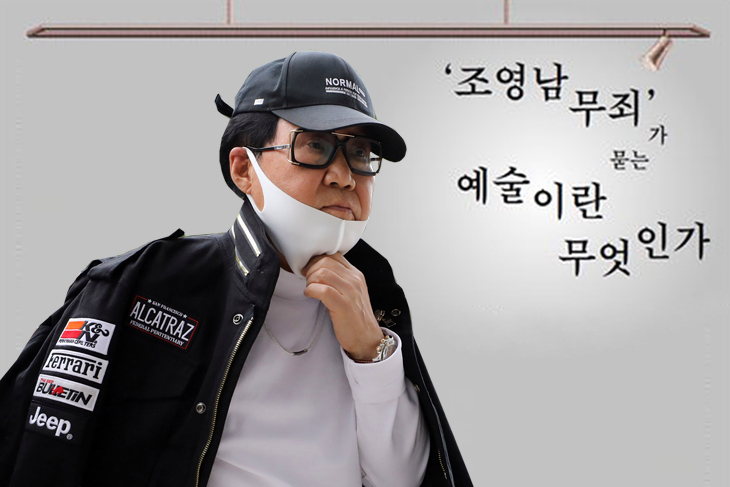

‘대작’(代作)은 사기 아닌 미술계 관행? 2016년 그림 대작 사건으로 재판정에 섰던 조영남이 무죄를 최종 확정 받았다. 조영남은 2011년 9월부터 2015년 1월까지 화가 송씨 등이 그린 그림 21점에 가벼운 덧칠을 해 17명에게 자신의 작품으로 팔아 사기혐의로 기소됐다. 1심에서 징역 10개월에 집행유예 2년이 선고된 이 재판의 상고심에서 대법원 1부(주심 권순일 대법관)는 25일 무죄 판결해 원심을 확정했다.

재판 결과가 달라진 것은 조영남에게 도움을 준 송씨 등의 신분과 역할이 ‘독자적 작가’가 아닌 ‘기술 보조’에 불과하다고 판단했기 때문이다. 1심에서는 송씨 등을 ‘독자적 작가’로 인정해 제3자가 그린 그림을 자신의 작품으로 판매한 조영남이 구매자를 속였다고 판단했다. 반면 항소심에서는 화투 소재의 그림이 조영남 고유의 아이디어에서 출발했고 송씨 등은 작품화 과정에서 ‘기술 보조에 불과하다’고 판단했다.

대법원은 “조수를 이용하는 제작 방식이 미술계 관행에 해당하는지, 일반인이 이를 용인할 수 있는지 여부 등은 법률적 판단의 범주가 아니다”라며 “미술작품 거래에서 기망 여부를 판단할 때 위작 여부나 저작권 다툼 등이 없다면 미술작품의 가치 평가는 전문가의 의견을 존중하는 ‘사법 자제 원칙’을 지켜야 한다”고 무죄 판결 이유를 밝혔다.

지난 5월 대법원 판결에 앞서 생중계된 변론에서 조영남이 주장하던 “미술계 관행”을 인정하고 조영남이 직접 그림을 그렸는지가 구매자들과의 명시적인 거래 조건이 아닌 이상 예술품의 작업 방식은 전적으로 작가의 몫임을 확인한 판결이다.

이번 판결에 대해 미술계 의견도 엇갈리고 있다. 한켠에서는 “현대미술의 맥락에서 당연한 결과” “작가가 조수를 쓰는 것도 미학적 범주”라고 반색을 표하는가 하면 일각에서는 “모든 현대미술작가들이 조수를 쓰는 것으로 오도되거나 가수·배우 등이 화가활동을 병행하면서 전업작가들이 겪는 괴리 및 상대적 박탈감을 심화시킬 가능성”을 우려하는 목소리를 높이기도 한다.

또 다른 한편에서는 ‘대작’도 예술행위 중 하나임을 인정하면서도 “사기가 아니라는 판결이지 미술에서 대작을 권장한다는 판단은 아니다” “대작 여부를 떠나 조영남 작품의 예술적 가치 평가의 문제” “법이 아닌 전문가, 예술적 영역에서 작품의 가치 평가를 받아야 한다는 의미”라고 선을 긋기도 한다.

결국 조영남 ‘대작’ 사건은 “작가의 이름값이나 대작 여부가 아닌 작품 자체로, 해당 분야로부터 그 가치를 평가해야 한다”는 숙제를 남겼다. 더불어 “자본이 지배하는 한국 미술계 현실에 던져진 숙제”라는 자성, 예술을 대하는 작가로서의 태도와 책무 등에 대한 숙고도 화두로 던져졌다. 재판에서 조영남의 ‘대작’이 무죄 판결을 받은 데는 각 분야 전문가의 의견을 존중하는 ‘사법 자제 원칙’ 적용이 주효했다. 예술의 가치 판단은 법이 아닌 예술계의 영역임을 인정한 것이다.

예술경영지원센터·선재아트센터 등의 고문변호사인 이재경 건대 교수는 “검찰의 독단적, 영역 파괴적 기소가 문제로 지적됐던 조영남 그림 대작 사건에 대해 법원이 각 분야의 고유성과 전문가의 의견을 존중해야 한다는 ‘사법 자제 원칙’을 엄격히 고수했다는 점에서 뒤늦게나마 다행이라고 여겨지는 판결”이라며 “사법권이 함부로 개입해 예술 여부를 판단한다는 발상 자체가 대단히 위험하다. 법률적 판단의 범주를 지나치게 넓히려는 사법 만능주의의 폐해”라고 법적 소견을 밝혔다.

결국 조영남의 대작 방식이 현대미술의 관행이냐, 사기행위냐는 법적 정의(正義)가 아닌 예술적 정의(正義)로 논의되고 숙고돼야 할 사안이다. ‘대작’도 예술 활동의 일부다, 조수의 도움을 받는 것이 옳다 그르다를 두고 벌이는 소모적인 싸움이 아닌 ‘화가’ ‘예술가’로서의 책무와 예술을 대하는 태도, 현대미술의 정의 및 영역 재정립, 자본과 인지도, 정치적 성향 등에 휘둘리는 대한민국 미술계의 현실, 오롯이 작품 자체로 그 가치를 평가받는 분위기 조성 등에 대한 무겁고도 진지한 고민을 시작해야 할 때다.

허미선 기자 hurlkie@viva100.com

기자의 다른기사보기 >